|

|

||||||||||||||||

|

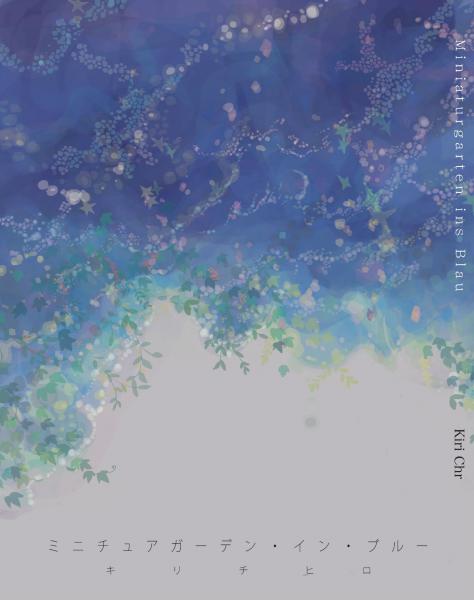

この町は、太陽は海へと沈む。だから夕方の海を歩くときは、太陽の力がゆっくりと吸い込まれていくのを感じる。太陽が海へと消えれば、この世界は輪郭が滲んで液体のように溶けだしていく。海も、空も、家も、道路も、全てが溶け合い揺蕩っている。 |

|||||||||||||||||

| ||

| これは、わたしの物語です。 便宜上、男の子が主人公で男の子同士がそういう関係になるのでボーイズラブというジャンルとして発表した本でしたが、蓋を開けてみるとそんな風に思ってくださる人の方が、どうやら少ないみたいです。 ある人はこれを青春物語と捉えるだろうし、ある人は自分の高校生活を思い出すかもしれない、それから家族の、親のエゴや醜さ、子供の前ではせめて隠しておくべき弱さの発露に苛立つかもしれない、みんなが自分勝手で、「相手」を愛しているのか、「相手を愛している自分」を愛しているだけなんじゃないのか、結局はすべて自己愛なんじゃないか、と疑う人もいるかもしれない、なにこれ結局自慢じゃんと思う人がいても全然おかしくはない。だってここにいるのはわたし自身であるからです。わたしは、わたしの物語を書いたのです。 わたしは、そこにわたしの生きた証が入り込まない小説は書きたくない。 わたしは自分がかつて生きていたことを形に残したい。 わたしにとって、わたしがいない小説は、書いたって意味がない。 10代という時間は、誰にとっても、それがどんな形だろうと、今どう思っていようと、きっと特別なものです。あの時間にしかない感性、自己愛、コンプレックスは二度と戻っては来ません。 わたしの10代は、あの曇天の薄暗くて湿っぽい町。冬は雪で閉ざされてしまう町。圧倒的な海。それでも、あの町に生きる少年少女は輝いていました。わたしもそこに生きていました。 どこに生まれるか、誰のもとに生まれるか、そして誰を生むことになるのか、それは自分には選べないことです。だけど、選べなかった数々を、いつかどこかで自ら選びなおすときが来るのだと思います。その瞬間に、わたしはどうしようもなく心を動かされるのです。それが形となったのがこの小説です。 わたしはこの先、こんなに長い小説を書くことはきっとないでしょう。 それでも、わたしは生涯この物語とともに、この小説を心の支えに在り続けると思います。 もしあなたとこの本に縁があって、手に取ってくださるなら、わたしはあなたに伝えたい。何度でも声を大きく伝えたい。わたしが生まれた町のことを、そこに生きる少年少女たちのことを、閉ざされていても光り輝くあのうつくしさのことを。 | ||

| 推薦者 | キリチヒロ | |

| ||

| 高校生の男の子たちの物語。BLといえばそうなのかもしれませんが、かれらがかれらの切実によって求め合うさまが丁寧に描かれており、物語の要請というよりかれらのいのちの帰結としてそうなったという感じ。三人は互いが互いの思いを受け取りあって、生きるための痛みを差し出しあって、戦うことへ向かっていく。三部作とのこと、ここから先を読むのがとても楽しみになる魅力的な人物造形と語りです。 主人公を取り巻く人間関係は、狭い町ゆえか人物の因縁といえるのか、濃く、閉じています。愛憎の絡まり合いはある種、ギリシャ神話的ともいえるかも。しかし登場人物たちはみなきちんと語ろうとし、関わり合おうとします。主人公の親世代たちはそれぞれ方法や発露のしかたは異なるものの、愛情深いと感じました。それこそが傷や痛みを生むのかもしれないけれど、しかし根底にあるのは人を愛したい愛されたいという願い/祈りでしょう。 丁寧に読者を導いてくれる語りは、痛みをともないつつもみずみずしく爽やかです。主人公の智尋は思慮深くナイーブな語り手で、ちょっとした気づきや思いのよじれの描写が巧みです。 読みながら深い水の中を潜り、自分の呼吸についても自覚的にならざるを得ないような、身体に響く読書体験でした。 | ||

| 推薦者 | オカワダアキナ | |

| ||

| 海というひとの力が及ばない存在のすぐそばで生きる、子どもと大人たちの心の物語。 子どもにはこころがある。誰かを憎むことができ殺意を抱くことがあり思いやり愛することができる。彼らには彼らの世界があり、それは決して何かと比較して劣るものではなく、その価値は大人にははかれない。大人に簡単に壊されてしまう彼らの世界は、けれど決して弱いものでもない。 親は親であるまえにひとりの人間で、不完全な部分がありエゴがありときにズルく、ときに子どもを利用することがあり、ときに子どもにつらく当たることもある、でも、それでも子どもを愛している。 そんなことを考えさせられた。 キリさんの作品は読みやすい。たぶん大抵の人が読みやすいというと思う。 でもキリさんの作品の魅力は読みやすさではないとも思う。 この続編の『夏火』の解説(ヒラサキユカさん)に書かれている「人が感じていること、あるいは感じていてもそれに気がつかないことを素早く正確に言語化する能力に長けている〜(中略)〜感情を掬い上げて言葉に閉じ込める才能は特筆すべきものだと思う」が一番しっくりきた。 才能なのかはわからないが、彼女の文章の魅力は確かにそこだろう。 掬い上げた感情を、彼女の中で濾過して彼女だけの言葉に、文章にして、それを誰にでもわかりやすく表現している。 最後に、私がこの小説を読んで一番感じたのは「救い」だと思う。 たぶんこれは、誰かのための救いの物語なのではないだろうか。 子どもたちのための、あるいは大人たちのための、どうしようもなかった、どうすることもできなかった何かへの。 | ||

| 推薦者 | なな | |

| ||

| 十代の青年にとって、海は、外界に開かれているもののはずなのに、彼らにとっては、そうではない。 むしろ、悲劇と行き止まりの象徴――。 登場人物同士の関係が非常に近く、そして、閉じている。 タイトル通り、青い箱庭の世界だ。 その調和は美しいが、まるで、世界に他の人間が存在していないかのようだ。 本当なら、彼らのような人間関係は、都会ならともかく、田舎町ではいろいろ取り沙汰されるだろうし、平然と地元の高校に、クラスメートとして通えるようなものでもないだろう。 それでも最後まで読ませてしまうのは、ひとえに書き方のうまさだ。 少しずつ明らかになっていく謎。ゆきつもどりつする時間。それに一本の糸を通す、アレックスという犬の存在。 学生の時点でこれだけ書ければ、文芸誌の一次予選を通過するのはたやすいと思う。 読者が文芸誌に期待するであろうものは、一通りそろっているからだ。 おそらく二次を通過しなかったのは、これは私の勝手な想像だけれども、終盤の処理だと思う。キリチヒロという作者でしか描けない、もう一山をもってきていれば、この物語は続きは要らない。にもかかわらず、私たちは続きが読みたくなるはず。 あらゆる意味で、ほんとうにうまいし、書ける人だと思う。 卒論が優秀賞? これだけ書ければ当たり前! だからこそ、お洒落な感じでまとまらないで、もっと先へ進んで欲しい。 そう思える一冊でした。 | ||

| 推薦者 | 鳴原あきら | |

| ||

| 「ブルー三部作」第一作。 小説すばる一次選考通過作、と紹介すると分かりやすいかもしれない。 小説すばるは大衆小説の文芸誌である。 (一方、「小説」が付かない方のすばるは、純文学だ) 文章は読みやすく、過度ではない装飾表現が心地よく、 魅力的なモチーフも豊富で、読んでいて楽しい。 智尋と陸と椎名、三人の男子高校生が、 海沿いの町で過ごす日々を描いた小説。 三部作の一作目ということで、彼らは高校一年生。 小説の舞台は時々彼らが出会った頃――まだ幼かった頃に巻き戻され、 それぞれの視点を紡ぎ合わせるように物語が構成されてゆく。 ジャンルとしてはBLということになっているが、 性的表現はあくまで予感させる程度に留められており、 BLを要素のひとつとした純愛小説だと思っている。 智尋と陸の、ほんのささやかな愛し合い。 アレックスと、早苗。 アレックスは三人が飼うことを決めた犬で、物語の中では生の象徴として描かれていると思う。 早苗は陸の母で、物語には登場しない。海に姿を消したからだ。死の象徴とでも云えるだろうか。 物語は、生と死の間を揺れ動く。 ブルー三部作は「戦い」の小説だと思っている。 「ミニチュアガーデン・イン・ブルー」は、その序章。 生と死や、愛することの、生々しい本当の痛みを知らなかった頃の、 青い箱庭の中の美しい話。 しかし三部作を全て読み終えた後、振り返って見てほしい。 例えば陸のお父さんの明貴さんが言う「今このときの俺はお前を愛してたって陸に伝えてくれ」がどれだけの切実さを秘めた言葉であるかを。 | ||

| 推薦者 | にゃんしー | |

| ||

| ブルー三部作とは 『ミニチュアガーデン・イン・ブルー』 『夏火』 『はばたく魚と海の果て』 の三冊で構成されるシリーズである。 男子高校生三人の、高校入学から卒業までが描かれた、純文学でジュブナイルでBLなお話。 そうやってカテゴライズしたけれども、そんな三言くらいでは表現できないのがこのブルー三部作だ。 海のある、狭い町での話で、世界は極めて狭い。 高校時代なんてそんなものだし、当たり前に思うかもしれない。 けれど、この物語はスノードームのように閉ざされた空間に粘度のある液体でどこにも気泡なんてないほどの密度がある。 本当は、逃げ場なんて探せばいくらでもあるのに、それを許さない。 どうにもならないことは、往々にしてあって。 分かってはいるけれど、涙を止められない。 ああ、もう、なんで? と無意味なことを思うこともある。 今まで読んできたものは、本当に物語でしかなかったのではないかとすら思った。 それが悪いわけでは断じてない。読み手は、それを求めているのだから。 だから、そう、リアルな理不尽さは、物語の甘さをすべて排除する。 ただ、凄惨なまでに青くて綺麗だ。 ジュブナイルにして「死」と「生きること」がどんなことか、刺すような痛みで見せてくる。 BLはこのテーマの中でおまけのようなものかもしれない。 けれども、なくてはならないものであるのも確かで「好き」という言葉に支えられている。そして、耽美的に綺麗でもある。 とにかく海の青のように綺麗としか、私の貧相な語彙力では言い表せないのが無念である。 ただただずっと、海の深いところを歩いているような暗さが続くような物語だけれども、 いつの間にか、その冷たい海に引きずり込まれるように飲み込まれて、夢中で地上を探している、そんな感覚を覚える。 地上を見つけて水面に顔を出した時のような最後は清々しい。 物語に終わりなんてない。地上を見つけても、そこからまた歩き出す。 そんな、新しく扉が開くような、最後を是非見てもらいたい。 きっと、青ではない表紙を改めて見つめることだろうと思う。 | ||

| 推薦者 | 真乃晴花 | |